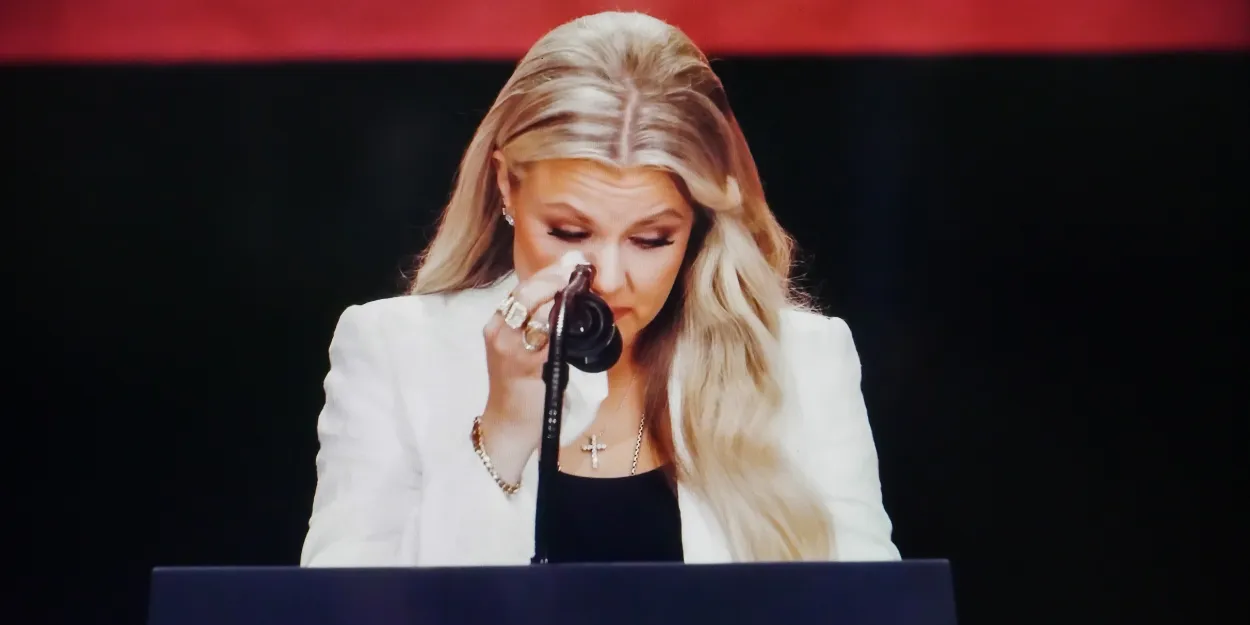

Elle a expliqué que son pardon découlait de sa foi chrétienne et de l’héritage spirituel de Charlie, proclamant "The answer to hate is not hate" ("la réponse à la haine n’est pas la haine"). Dans un entretien publié le même jour par le New York Times, elle a dit qu’elle ne souhaitait pas qu’une éventuelle exécution de Robinson pèse sur sa conscience, et qu’elle laissait à la justice le soin de décider de son sort.

Le pardon personnel…

Ce geste pose une question vertigineuse : comment une épouse peut-elle pardonner à l’assassin de son mari ? Le pardon, ici, est revendiqué comme un choix volontaire – non un oubli, mais une libération intérieure. Il s’inscrit dans une logique religieuse forte, où la foi chrétienne (et plus encore, la conviction que le pardon est un commandement moral) légitime l’abolition intérieure de la vengeance.

Erika Kirk a mis en avant le modèle du Christ – "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font" – pour donner à son acte une justification transcendante. En analysant ce cas, on peut avancer que son pardon est doublement "surhumain" : surhumain parce qu’il exige de dépasser les émotions légitimes (colère, douleur, désir de vengeance) ; surhumain aussi parce qu’il prétend s’adresser non seulement à l’acte criminel, mais à l’auteur en tant que personne, dans un geste d’amour ou de miséricorde.

Mais un tel pardon ne peut être compris que dans le cadre d’un engagement religieux préexistant. C’est bien le point essentiel : ce pardon ne se décrète pas dans le vide. Il s’appuie sur une histoire de foi, sur une disposition spirituelle. Erika Kirk s’affiche comme chrétienne fervente, et sa vie publique se teinte de références religieuses. Sans cette assise, un acte aussi radical de pardon immédiat paraît presque invraisemblable.

On pourrait donc formuler la première grande leçon : le pardon d’un crime extrême s’enracine d’abord dans une anthropologie religieuse, qui suppose une vision de l’homme, du péché, de la rédemption, du mal et de la grâce. Le pardon devient une performance morale, au-delà du droit, qui témoigne de la supériorité de l’amour sur la justice stricte. Mais cette position n’est pas sans tension. Elle entre en conflit avec les exigences de la justice, de la réparation, de la mémoire et de la légitime colère des victimes.

… et le pardon institutionnel

Erika Kirk n’est pas la première à effectuer ce geste public de pardon envers un criminel. Dans l’histoire des États-Unis, plusieurs exemples célèbres illustrent des formes de pardon religieux ou politique offert à des auteurs de crimes graves.

Aux États-Unis, la grâce (executive clemency) est une institution constitutionnelle. Le président peut, pour des motifs de justice ou de miséricorde, gracier un condamné. L’article II, section 2, alinéa 1 de la Constitution des États-Unis définit le pouvoir de la grâce présidentielle. Il y est stipulé que le président "aura le pouvoir d’accorder des sursis et des grâces pour les offenses contre les États-Unis, sauf en cas d’impeachment". Ce pouvoir s’applique donc uniquement aux crimes fédéraux, et non aux infractions relevant des États fédérés.

La grâce présidentielle peut prendre la forme d’un pardon complet, d’une commutation de peine ou d’un sursis. Elle est considérée comme l’un des attributs majeurs de l’autorité exécutive. Historiquement, ce pouvoir a été utilisé pour corriger des injustices ou pour apaiser des tensions politiques. La seule limite explicite demeure son inapplicabilité dans les procédures d’impeachment. Ainsi, la grâce présidentielle illustre la concentration de prérogatives dans la fonction exécutive, mais encadrée par le texte constitutionnel. C’est un pardon "légal" dans lequel l’État lui-même, au sommet de la hiérarchie, exerce une forme de miséricorde. Le plus souvent, ce type de pardon ne correspond pas à un pardon moral de la victime, mais à une révision de la peine (réhabilitation, reconnaissance de circonstances atténuantes, etc.).

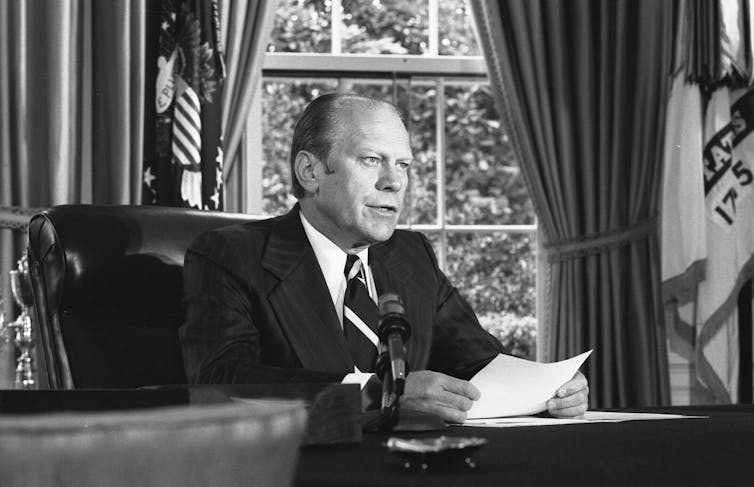

Plusieurs présidents des États-Unis ont gracié des figures politiques controversées. En septembre 1974, le président Gerald Ford a accordé une grâce complète à son prédécesseur Richard Nixon, dont il avait été le vice-président et dont la démission lui avait permis d’accéder à la fonction suprême un mois plus tôt. Cette décision couvrait toutes les infractions fédérales liées au scandale du Watergate. Ford expliqua que ce pardon visait à mettre fin à une crise politique et morale sans précédent.

Plus récemment, Joe Biden, juste avant de quitter la Maison Blanche, a gracié son fils Hunter, condamné pour détention illégale d’arme à feu et fraude fiscale, affirmant que ce dernier avait été victime d’une "erreur judiciaire". Peu après, dès le lendemain de sa seconde investiture, Donald Trump a gracié la quasi-totalité des insurgés du 6 janvier 2021, qu’il a qualifiés d’"otages de Joe Biden" dont la grâce "met fin à une grave injustice nationale infligée au peuple américain".

De tels pardons suscitent souvent la polémique, ne serait-ce que parce qu’ils soulèvent la question de l’équité envers d’autres condamnés.

Au-delà du cadre pénal institutionnel, l’histoire américaine a parfois vu des victimes ou des proches pardonner publiquement à des auteurs de violences collectives, au nom de la réconciliation de la société. Dans le cadre du mouvement des droits civiques, des figures comme Martin Luther King ont prôné le pardon au nom du principe de non-violence, invitant à pardonner moralement les injures et les violences, sans pour autant nier les injustices et sans appeler à ce que les auteurs d’actes haineux ne soient pas traduits en justice et, le cas échéant, condamnés.

Mais ces pardons personnels, s’ils sont symboliquement puissants, restent souvent marginaux face à la masse des crimes non résolus ou non pardonnés. Le contexte social, médiatique, politique joue un rôle déterminant dans leur réception.

Le pardon, pour être crédible, doit se situer dans une tension entre la mémoire de la victime, la justice (y compris la peine), et le geste de miséricorde. La philosophie morale, la théologie et la théorie politique débattent du pardon extrême. Hannah Arendt a soutenu que le pardon ne peut s’appliquer à l’"extrême crime et au mal volontaire". Certains actes seraient au-delà de la possibilité de pardon sans effacement de la responsabilité. Le pardon ne doit pas conduire à l’oubli, mais rester conditionné à une reconnaissance du tort, à une repentance et à une action réparatrice. Ainsi, même dans l’histoire américaine, le geste de pardon est rare, souvent contesté, et toujours porteur de tensions : entre justice et miséricorde, entre mémoire et réconciliation, entre gratitude divine et exigences humaines.

Le poids symbolique du pardon dans l’arène politique

Le pardon d’Erika Kirk n’est pas seulement personnel. Il s’adresse immédiatement au champ politique et symbolique. En pardonnant publiquement au meurtrier de son mari, Erika Kirk se pose comme une figure de hauteur morale. Elle transcende la spirale de vengeance, incarne le "modèle chrétien" et se présente comme l’héritière spirituelle et politique de son mari – un rôle qu’elle assume d’ailleurs officiellement puisqu’elle a été nommée à la tête de Turning Point USA, l’organisation tentaculaire que son mari avait fondée et qu’il avait dirigée jusqu’à son assassinat. La jeune veuve gagne une légitimité morale qui la distingue du "camp d’en face", mais aussi des commentateurs politiques. Ce geste peut renforcer son aura : celui ou celle qui pardonne même l’invraisemblable se veut dépositaire d’un message ici chrétien, conservateur, de miséricorde.

Ce pardon est un acte performatif : il produit du sens public. Il modifie le récit médiatique du crime, impose un cadre discursif (celui du pardon, non de la vendetta), et oriente la réception de l’événement dans la sphère politique. On pourrait dire que le pardon lui-même devient une arme symbolique. Il témoigne d’un pouvoir non coercitif, mais moral et, en sa qualité de discours unificateur, sert de pivot pour les alliances, les campagnes, la rhétorique.

Il détourne aussi une potentielle atmosphère vindicative ou punitive vers un récit de réconciliation. Mais ce pari est périlleux. Le pardon public peut être perçu comme un "adoucissement" du crime, un affaiblissement de la pression judiciaire, une concession au discours du criminel. Il peut être assimilé à une forme de naïveté, voire de complicité morale. Ainsi, certaines familles de victimes de la fusillade commise par un suprémaciste blanc dans une église afro-américaine de Charleston en 2015 ont dit pardonner au tireur, une position qui leur a valu des critiques.

En politique, le pardon est rarement neutre : il engage et il polarise. Il peut aussi être instrumentalisé. Certains y verront un moyen de neutraliser les contestations. Pardonner n’est jamais un acte purement moral ou individuel. C’est un geste qui a des effets sociaux, symboliques et parfois idéologiques.

Enfin, le pardon public d’un crime politique peut devenir un modèle (ou une norme implicite) : si l’on attend des victimes qu’elles pardonnent toujours, on fragilise la position des victimes dans le débat public. Le risque est celui d’un "pardon obligatoire", d’un impératif moral imposé aux victimes, ou d’une normalisation du pardon politique.

Peut-on pardonner à un criminel, même à celui qui vient de tuer votre mari ? Le cas d’Erika Kirk illustre à quel point le pardon peut devenir un acte spirituel, moral et politique, mais aussi une tension constante entre la miséricorde et l’exigence de justice.

Le pardon est d’abord une option intérieure, enracinée dans une foi et une vision théologique de l’homme. Il est aussi un geste qui emprunte les codes du pouvoir symbolique : il engage, il performe, il construit une légitimité. Mais ce geste ne dispense aucunement de la justice ni de la mémoire ni de la réparation. Le pardon trop rapide ou trop spectaculaire court le risque d’effacer la souffrance ou de masquer les responsabilités. En politique, le pardon devient un acte à la fois puissant et risqué.

Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.